歴史・資料

【館林市史】

【藩主一覧】

- 榊原康政 1590-1606

- 榊原康勝 1606-1615

- 榊原忠次 1615-1643

- 松平乗寿 1644-1654

- 松平乗久 1654-1661

- 徳川綱吉 1661-1680

- 徳川徳松 1680-1683

- 松平清武 1707-1724

- 松平武雅 1724-1728

- 松平武元 1728

- 太田資晴 1728-1734

- 太田資俊 1740-1746

- 松平武元 1746-1779

- 松平武寛 1779-1784

- 松平斉厚 1784-1836

- 井上正春 1836-1845

- 秋元志朝 1845-1864

- 秋元礼朝 1864-1871

天領(城番)

天領(城番)

【館林藩由縁人物伝】

潮音道海 (ちょうおん どうかい)

寛永5年(1628)ー元禄8年(1695)

寛永5年11月10日、肥前小城(佐賀県)生まれ。13歳で出家。2014年夏から調査を開始し、ようやく形がまとまってきました。

調査のきっかけは「館林人物誌」で見つけた「僧潮音」

潮音道海という名前が気になってしかたがなかった。

私の祖母(北陸・加賀の人)の苗字が「海道」なのだ。

しかも私の娘の名が「美音」。

決心するには十分すぎるほどのきっかけだね。

調べてみて驚いた。

館林の歴史は面白い。メジャー級の面白さ。

【予告!】

佐賀県の人がなぜ館林に?

黄檗宗(おうばくしゅう)とは??

隠元(いんげん)禅師とは???

江戸の出版界を揺るがす偽書事件とは?

ミステリアスで、壮大で、・・・

館林にまたひとつ歴史のロマンが語られる・・・。

躑躅よりはるかに面白い。

ついでに言ってしまうと、ツツジやタヌキで売るのはほどほどにしませんか?

申し訳ないけど、そのふたつ、あまり文化の香りがしない、

特に、タヌキ。重要なのはタヌキじゃなくて茶釜を愛する茶の文化だろうに。

方向が間違ってますよね。(タヌキ嫌いじゃないけど、食傷気味。)

乞うご期待!

(2014年12月17日アップ)

いよいよ連載開始!(2015年4月25日)

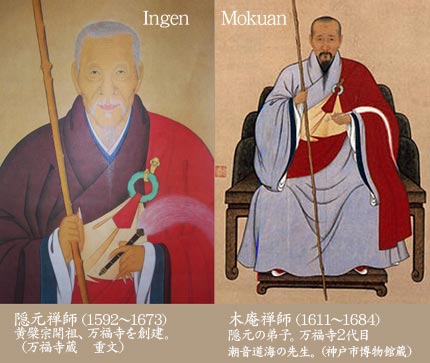

【潮音の先生。隠元禅師と木庵禅師】

隠元禅師 :(いんげん りゅうき)インゲン豆として名を残す、中国明末の禅宗の高僧。

1592年福建省生まれ。

招かれて日本に。(63歳の時に20人の弟子をを伴って来日)黄檗宗を開く。煎茶道の開祖でもある。

徳川幕府の保護により、寛文元年(1661)山城国宇治に萬福寺 を創建した。完成したのは延宝7年ころ。ちょうど館林城が綱吉によって改修され、豪華に輝いていた頃だ。

寛文13年(1673)82歳という長寿を全うした。潮音の36歳年長。

木庵禅師:(もくあんしょうとう、1611〜1684)。隠元禅師と同じ中国福建省生まれ。先に来日していた隠元に招かれて1655年に来日。1664年隠元の跡を継ぎ萬福寺の法席になる。能書家として知られる。

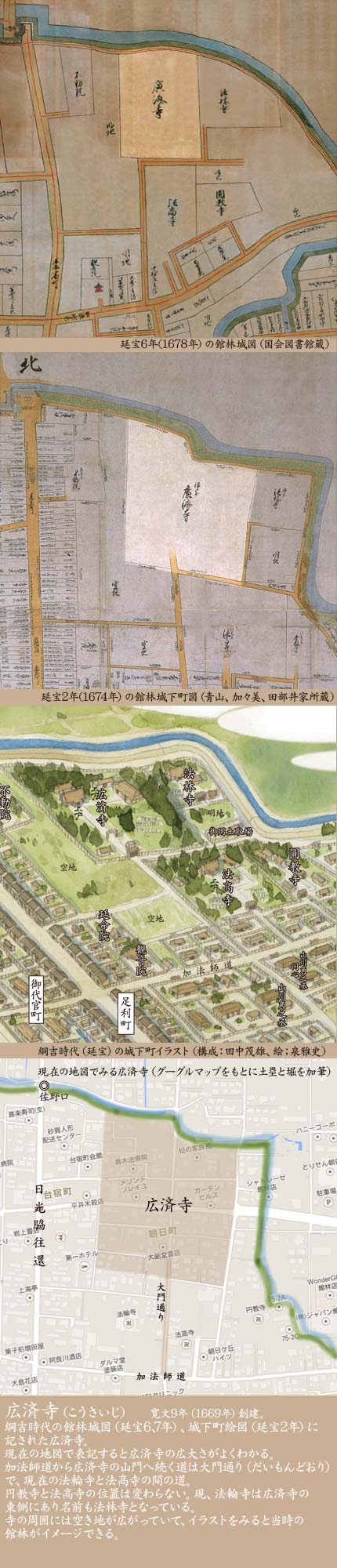

【広済寺(こうさいじ)】-寺の施設概要-

現存していたら、館林の宝になったはず。

館林市に広済町として名を残したお寺。黄檗宗。本山・萬福寺の次に大きな寺だった。

将軍・綱吉と母・桂昌院の絶大な加護を受け館林に潮音道海を招いて創建。豪華な寺院は全国に名を馳せた。参拝客で館林は混雑を極めたという。うそみたいなホントの話。もしも現在まで続いていたら、館林の様相は大きく変わったはずだ。

●寛文6年(1666)、道海は館林藩上屋敷(神田)で綱吉と桂昌院に謁見。綱吉20歳、道海は38歳。桂昌院は2年前(寛文4年)に隠元禅師の教えに心を打たれ、信頼できる弟子を派遣して欲しいと隠元に頼んだのだ。ようやく面会がかなった。桂昌院は隠元禅師が送ってきた潮音道海を気に入り、黄檗禅の教えを懇願した。

道海は本所深川の海福寺の近くに庵を建てて住んだ。庵は大慈庵と名付けられた。大慈庵はその後、廣済寺と改称されて、現在まで続く。やはり「広済寺」なのか!

(江戸川区松江。都営新宿線「一之江」と「船堀」の中間)

●寛文9年(1669)、万徳山広済寺を開山。

関東の黄檗禅の中心道場としたのだ。後に道海の門に参ずる者10万人。受戒したもの数千という。寺院の開山は20寺にのぼる。その中心が館林の広済寺なのだ。

スゴイね!

(こうした歴史を館林市は発掘してみんなに知らせる義務があるよね。とてもスゴイことなんだから・・・・。ふるさとに誇りをもてるだろ!!)

長野・善光寺のような、成田の新勝寺のような、霊験あらたかな名刹として人気をあつめたはず。

京都の萬福寺のようなお寺が館林にあったのだから。

三角公園から北に延びる道は広済寺の参道であり、両脇に、おみやげ屋や飲食店が軒を連ねたに違いない。門前町の賑わいがあったはずだ。

その全貌とは?

(資料は昭和8年に発表された「広済寺と僧潮音」福田啓作より)

資料によれば、

広済寺の場所は綱吉時代前、大給松平家菩提寺・龍岩寺であった。正保二年、館林城主・松平乗久は館林から佐倉へ転封。菩提寺・龍岩寺も佐倉へ。その跡地に創建された。

将軍・綱吉とその母桂昌院は神仏の加護に幕府の財産を使ったことで有名。将軍のお膝元・館林でも、豪華な寺院である広済寺を建てた。

●

「黒龍潮音和尚年譜」によれば

1)方丈(住職の居室のある殿堂)

禅堂(修行僧の座禅修養場)

斎堂(団体参拝者の食堂)

この三つのお堂は寛文9年(1669)、藩主綱吉が喜拾(寄付したのだ)。山城国の萬福寺と同様、立派なものに違いない。なにしろ将軍のメンツがある。

2)観音像

同じく寛文9年(1669)、城代家老・金田遠江守が寄進。禅堂に安置された。かなり立派な像に違いない。(3)の鐘と鐘楼を合算した金額より高くないとバランスがとれないので。(金田と黒田の家格の違いがあるので)

3)梵鐘と鐘楼

寛文10年(1670)、家老・黒田信濃守が寄進。この鐘は奇跡的に現存しているのだ。

永楽村(現・千代田町)寶林寺(宝林寺)にある。(すごいことだ)

鐘の銘は潮音の師である萬福寺第二世・木庵禅師の撰文。

4)指月堂

寛文10年(1670)、方丈の西に潮音の書斎である指月堂を建てる。

5)天人師および迦葉阿難の仏像

寛文11年(1671)室賀下総守が天人師像(仏工康祐法眼作)を寄進。迦葉阿難の仏像は佐野吉之丞渡辺平右衛門が納めた。

6)方丈改修

延宝2年、城代家老の金田正勝と本多甚左衛門(綱吉の息子・徳松の城代)とで相談して改修を行った。新築5年目での改修なので 壊れたから直したのではない。お寺の興隆で手狭になり増築したのだ。

大きさもわかっている。縦12間(約22メートル)、横7間(約13メートル)

7)禅悦堂浴室

延宝2年(1674)、禅悦堂は掃雲院夫人(?)が、浴室は吉田、高柳の檀家が寄進。

8)天人師殿および山門

延宝5年(1677) 桐淵直心・村田覚峰が天人師殿(天人師を安置する建物)を寄進。

山門を高沢元通と元昌尼が寄進。

註・元昌尼は後水尾天皇の皇女。後水尾天皇は隠元禅師に帰依していた。京都(山城国)萬福寺の建立にも貢献している

天人師殿の規模は縦8間×横6間半。

9)韋駄天、その他仏像

延宝5年(1677) 浦山宗融・鈴木徳心が韋駄天像、伽藍神の仏像二体と、黄檗宗開祖・隠元禅師の木像を寄進した。

延宝5年で広済寺の全建物と全仏像が完成した。黄檗宗の霊場である広済寺が現出したのである。ありがたや。

(2015/04/30アップ)

【お知らせ】広済寺の概要を建築家の協力をもとに図解する計画です。

館林城内にはこうした名刹がたくさんあったのだ。他に善導寺など、・・・・

城下町の街並みは消えつつあるので、お寺だけでも存続させなくてはいけません。

お寺の景観も城下町を楽しむ大切な要素なのです。

いずれ、館林のお寺の景観をたのしむガイドブックをつくりたい。

[ 広済寺の場所は下記の画像を参照。延宝時代の絵図面をもとに作成]

▲敷地面積は約9000坪。9千坪はすごいね。

▲敷地面積は約9000坪。9千坪はすごいね。

広済寺があった場所は後に広済町となった。 広済寺の参道から山門を越えたあたりに建つ町名の説明板。(写真撮影:2015年4月23日)案内板のイラストは無いよりましという程度。資料がないのでイラスト化に苦労したと思うので批判はしません。お寺の絵が貧弱なのでかわいそうなだけ。(そこまで見る人もいませんね)

広済寺の参道から山門を越えたあたりに建つ町名の説明板。(写真撮影:2015年4月23日)案内板のイラストは無いよりましという程度。資料がないのでイラスト化に苦労したと思うので批判はしません。お寺の絵が貧弱なのでかわいそうなだけ。(そこまで見る人もいませんね)

【資料】

僧 潮音

館林人物誌「僧潮音」

館林人物誌「僧潮音」

福田啓作。(昭和8年10月の例会と昭和13年2月の例会において発表)

小川龍著「潮音道海」

小川龍著「潮音道海」

2007年3月発行。

幻冬舎ルネッサンスブックス(自費出版)1200円

著者の小川龍は1940年群馬県生まれ。

群馬大学医学部卒の医師。 「黄檗宗録事」

「黄檗宗録事」

近代デジタルライブラリーより。

明治8年萬福寺住職著

黄檗宗の経歴が記されている。

わずか14頁のレポートのようなもの。