最新情報/館林城調査・研究・提案

- 2017年11月「城の科学」オススメ本

- 2017年10月。小栗上野介首級奪還ルート

- 2017年10月。『古文書塾てらこや』

- 2017年企画展『松江城と江戸城』

- 渡部昇一絶賛!名著『名将言行録』

- 司馬遼太郎「花神」に館林藩士塩谷良幹が・・

- 2017年7月20日。足高OB会

- 2017年7月。宇都宮大学・公開講座

- 2017年5月。東善寺ツアー

- 2017年4月。美しい館林を散歩

- 東京国立博物館蔵「榊原康政 甲冑」

- デ・アトキンソン著「新・観光立国論」

- 第41回館林市近県剣道大会・2016年

- 那須烏山市「地域ブランド開発」セミナー

- 第25期上毛新聞オピニオン委員

- これからだ! 烏山城

- やったね! 金山城

- ブラボー! 唐沢山城

- 再建をめざす会母体は元気!・二中同窓会

- 群馬テレビ「トリビア図鑑」館林城を紹介

- 「石城日記」ふたたび登場!新刊紹介

- 向井千秋氏を都知事に!

- 前橋市歴史文化遺産活用室[第1回勉強会]講師に

- お城再建事例02[掛川城]お手本になる城

- 映画『喜劇 駅前茶釜』

- 城下町・お寺プロジェクト第一弾

- 城下町・和菓子屋さんプロジェクト

- T.pj news(Tプロジェクトニュース)

- 宝林寺(千代田町)と広済寺の鐘

- 大岡敏昭著「武士の絵日記」

- 「渡良瀬通信」2015年4月号。インタビュー記事

- 2015年 鷹匠町にビストロSUGIE(大手町)オープン!

- 2015年2月 足利で館林城の講演

- 2015年1月 ニュース

- 2014年11〜12月ニュース

- 絵はがき/城下町城門シリーズ、新聞記事

- 館林城・絵はがき/城下町城門シリーズ

- 館林市制60周年企画展「徳川綱吉」

- 安西水丸著「ちいさな城下町」

- 万延元年 遣米使節 子孫の会

- 館林(秋元)藩 石高 [表高と内高]

- 生田 萬 揮毫「小暮照房石碑」

- 懐かしの館林写真集、2冊発売

- 館林女子高ボクシング部記事

- 歴史好きにオススメの経済本

- お城再建事例01[山形城]いくらかかるの?

- 「長澤理玄展」2014年5月

- 「さよなら名建築」またひとつ景観が

- 「甦れ!江戸城天守閣」(著者:松沢成文)

- 「剣術修行の旅日記」(館林藩校道場の記述)

- 旧・二業見番(勝手に重文企画)

- 館林城を講演でアピール

- 明和町S氏邸にある綱吉時代の石垣石

- 2013年東京都シニア空手大会準優勝

- 長澤理玄プロジェクト

- 読売新聞掲載2013年11月1日

- 「よみがえる館林城展in足利」

- 種痘の碑(山形市)

- 日光脇往還・杉並木

- よみがえる館林城展オープニングパーティー

- よみがえる館林城展プラス情報

- 上毛新聞掲載2013年5月2日

- 上毛新聞・シャトル連載2013年4月

- よみがえる館林城展2013

- 石垣石探検隊

- 上毛新聞掲載2012年10月

- 「東北遊日記」吉田松陰

- 「お国替絵巻」山田音羽子

- 館林城絵馬(尾曳稲荷社蔵)

- 館林城・絵はがき

- 城下町散歩

- 堀・(土塁)調査

- 建築家による館林城研究

- 三重櫓・研究

- 榊原康政・調査

- 館林城調査

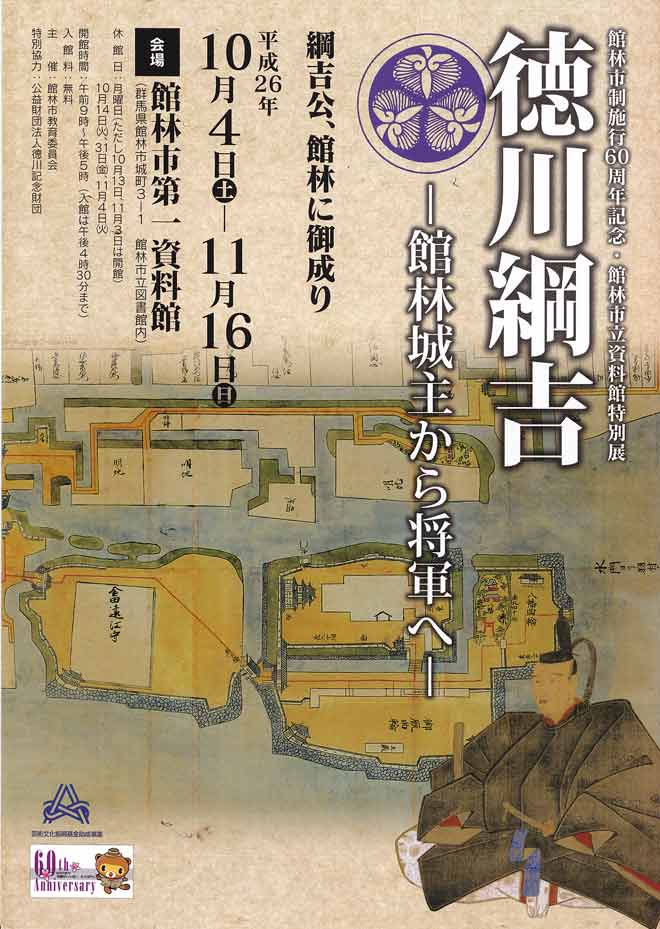

館林市制施行60周年記念・『徳川綱吉-館林城主から将軍へ-』

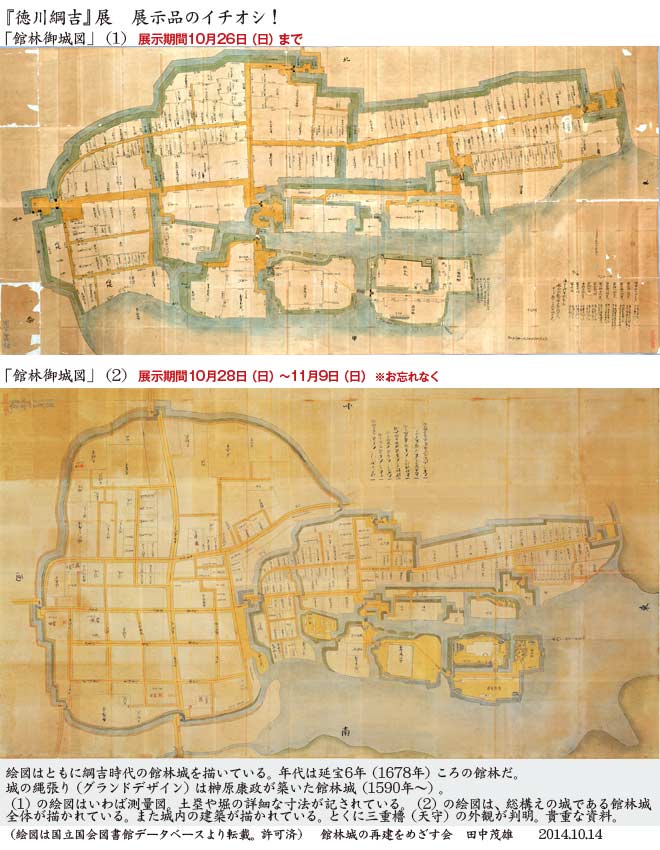

【綱吉時代の館林城絵図(本物)が展示されてます。必見!】

2014年10月9日見てきました。

9月末に上毛新聞で企画展の記事を読み、期待が一気に膨らみました。

館林城の黄金期・綱吉時代の企画展。しかも国立国会図書館所蔵の絵図が展示されるという。綱吉時代の絵図が、発見(認識)されたのはほんの数年前のこと。この絵図の発見のニュースをネット知り、館林城の素晴らしさに感銘して、城の再建を夢見、再建をめざす会を立ちあげました。私のスイッチを入れた絵図が展示される。まさに福音(グッドニュース)だ。

さっそく、いってきました。

まずは、チラシを御覧下さい。(開催情報が紹介されているので、ぜひご覧ください。)

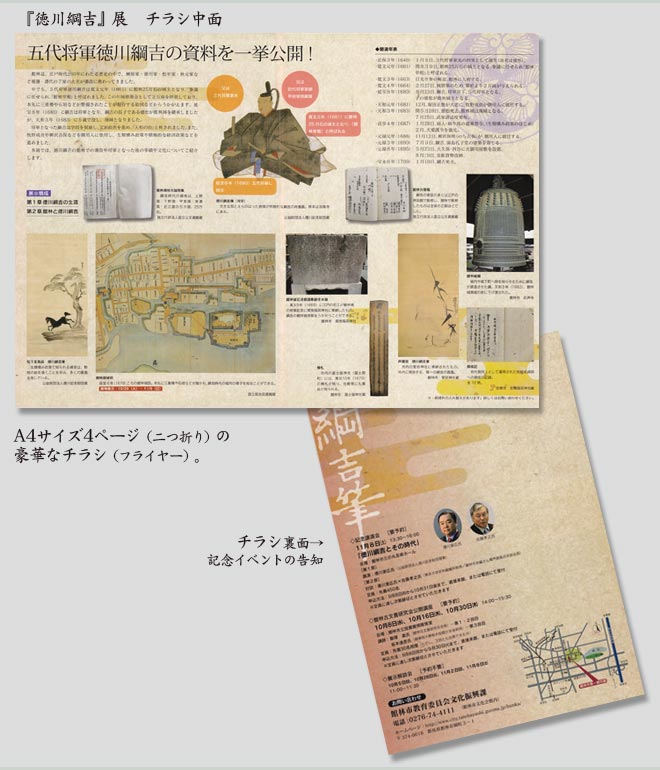

▲「綱吉展」のチラシはお金をかけてます。気合いが入ってますね。A4サイズ4ページ(二つ折り仕様)。

デザイナーという職業柄、パンレットなどグラフィックデザインに目が向いてします。今回はがんばってますね。

チラシはミニカタログといった丁寧な内容です。図版も多く分かりやすい。

ただ、表4(裏表紙のこと)がイベント告知だけなので、もったいない。

こうしたものに、予算を使うのは大切なことです。形に残るものに予算をかけましょう。

クリエイティブはお金がかかります。

◎会場に置いてありますので、チラシは必ずもらってください。良い資料になります。

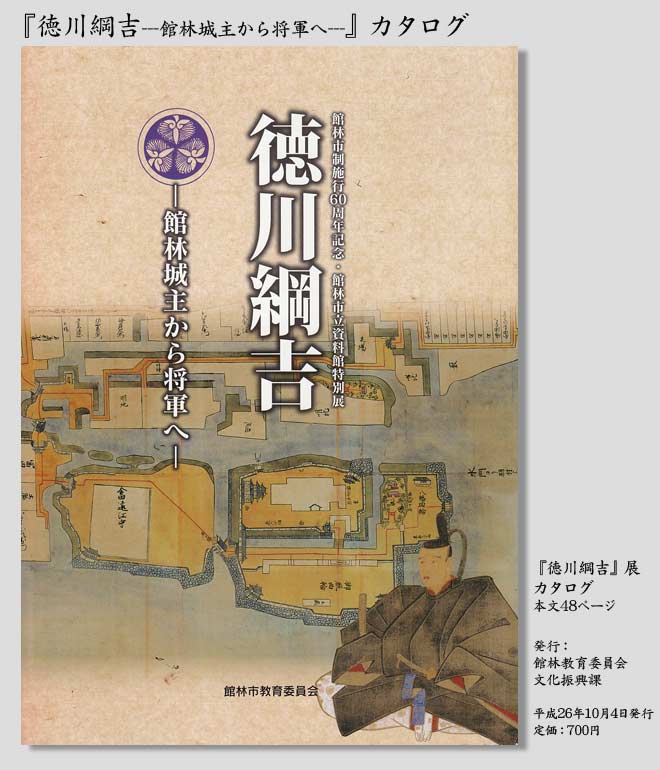

【展覧会の図録(カタログ)もありました。】

▲「徳川綱吉展」の図録。定価700円。(これは、ほぼ印刷原価)ほとんどタダみたいな金額です。もちろん、編集経費は税金でまかなっているので可能になった金額です。(税金の還付みたいなものですね。ぜひお求め下さい)

▲「徳川綱吉展」の図録。定価700円。(これは、ほぼ印刷原価)ほとんどタダみたいな金額です。もちろん、編集経費は税金でまかなっているので可能になった金額です。(税金の還付みたいなものですね。ぜひお求め下さい)●

【会場は館林市立図書館に併設された第一資料館】

第一資料館は館林城三の丸にあります。綱吉のお城の中にあるのも奇遇です。図書館前に『徳川綱吉・展』のパネルが展示されてます。図書館の入り口には第一資料館の案内看板が、ポスターよりタヌキのキャラが目立つね。

【ようやく、国立国会図書館所蔵の絵図とご対面】

国立国会図書館は日本国民の図書館。所蔵品の持つ主は日本国民です。いわば自分の図書館のようなもの。でも自由に閲覧するのことは難しいですね。なにしろ国の文化財だし後世に保存しなくてはいけません。こうした企画展でなければなかなか実物を見るチャンスはありません。この絵図の存在を知ったのは2011年なので、3年目で見る機会が得られるとは、なんと幸運なのでしょう。

●

(1)の絵図を見た印象は。大きい。(サイズは左右が2m78cm、天地1m30cm)印象としては畳2枚分ほどの大きさ。保存状態は良い。色調はデジタルデータと同じ印象。文字はもちろんクリアできれい。本丸を囲む石垣の高さも三間と書いてありました。

展示期間が短いのでぼんやりしていると見逃してしまいます。お早めにどうぞ。10月28日からは(2)の城絵図が展示されます。

入場無料なので、何度でも足を運ぶべし。

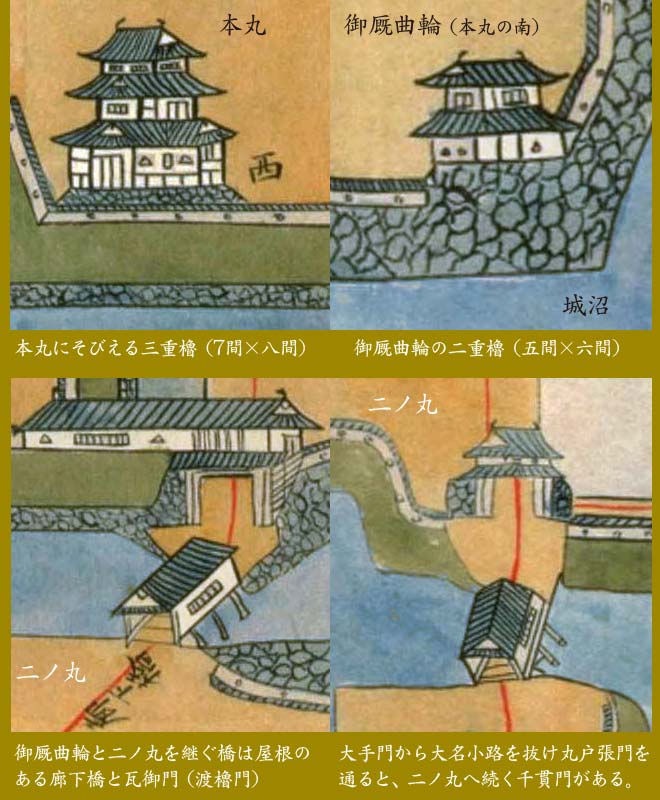

◎10月28日から、三重櫓に会える! 拡大図をご覧下さい。↓

▲「館林御城図」本丸部分のアップ。デジタル修正してます。(デジタル修正:田中茂雄)

本物の絵図の色調はデジタル補正した色調が近い(2014/11/02追記)

また会場2階に展示してある館林城下町の巨大な絵図も見てください。(館林検断を代々勤めた青山家に伝わる城下町の詳細な絵図。町の城門が詳しく描かれている)

昨年7月に開催した館林城の再建をめざす会主催の『よみがえる館林城展』で調査研究のため絵図を見せて欲しいと依頼したのですが無下に断わられた絵図なので、実物を遠慮なく好きなだけ見ることが出来るのは望外の幸せでした。城下町絵図を伝えた代々の青山家に感謝!

まったく同じ城下町絵図が加賀美家と田部井家にも伝わっているのでそれも拝見したいものです。

(2014/10/14掲載)

【綱吉、絵がうまい。書はヘタだと思う。(味があるというか)】

15名の徳川将軍の中でも綱吉の知名度は上位。ベスト5に入ると思う。1位家康、2位家光、吉宗、そして綱吉か?。

3位慶喜あたりか・・・・。五代将軍・綱吉、功罪あるが知名度だけはあります。(政治家としての評価も近年上昇してますが・・・。)

今回の企画展の中で綱吉自筆の書画が数多く展示されてます。絵画が7点。これがウマい。本当に上手です。

特に馬の絵が良い。さすが右馬頭です。《綱吉は従三位・左近衛中将・右馬頭(うまのかみ)を叙任。洒落めいてますが・・・》

私もアートを志して学生時代を過ごしました。デッサンもかなり勉強しましたし、多くの絵画を見てきました。綱吉は絵を楽しんでいるのがわかります。これは意外な発見でした。文献の評価よりこうした自筆の書画に触れることで本人の感性が伝わります。

書は6点。これが絵と違って、まじめに書いているのだが上手くない。バランスがよくない、お殿様が書いたので立派な装幀が施されてますが。(書の専門家でないので、個人の感想です)

私も悪筆なので、感情移入できましたが・・。

綱吉の書は、小学校の講堂に展示された児童の「書き初め」といった印象です。もちろん選外! 小学生でもビックリするほど上手な子もいますからね。

●

説明のために書画のカタログからスキャンしてアップしたいのですが、図録の奥付に「無断転載を禁ず」とお触れがでていて、自粛してます。

こうした自粛が文化的民度を下げるとおもうのですが・・・・。まったく。

実際に足を運んでご覧下さい。

(2014年10月14日アップ)

【見てきました。お目当ての「館林御城図」は超美しい!】

10月28日から城絵図が入れ替わりました。10月30日(木)についに念願の絵図とご対面。

この絵図のおかげで館林城の再建をめざす会は誕生しました。

収蔵されている国会図書館が一般に公開しているデータベースに高解像度のデジタルデータがあるのでダウンロードし、デジタル補正を長時間かけておこないました。私が絵図の作者の次に絵図を見つめたという自負があります。

実物の感想ですが、実に鮮やかでした。しかも保存状態が極めて良い。とても336年前に描かれたとは思えない。

10年前に描かれた印象です。

本丸にそびえる三重櫓が美しくしかも誇らしくそびえています。

本丸を囲む曲輪の四隅にはそれぞれ二重櫓が建てられている。本丸、二の丸、三の丸、外郭は重厚な門と立派な橋で結ばれてます。

城絵図に詳しく描いてあるので、ぜひ確認を!

入場者はほとんどいませんので、

好きなだけ、時間をかけて独占して見ることができます。

至福の時を堪能できました。

来週も見に行きます。

(2014年11月2日アップ)

【11月16日、惜しまれつつ終了。

関係者の皆さま、ありがとうございました。

】